4/19 に萩までソロツーリングをした。

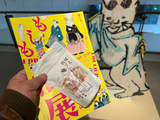

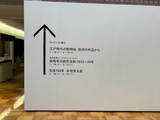

目的は、熊谷(くまや)美術館で開催されている春画展『春画(はるが)来た!』を鑑賞するためである。

実際のところ、春画にはあまり興味がなかった。

本物は見たことがなかったのだが、書籍などで見る機会はあった。そのディフォルメされた巨大なちんこと毛だらけのまんこにエロスを感じることはなく、むしろグロテスクにさえ思った。

なので、ちょっと文化人を気取ったようなやつが「江戸時代の庶民を虜にした春画のエロスを俺は理解できますよ。これこそ、日本の伝統的で正当なエロス。春画にエロスを感じる感性って粋だよね」と、江戸時代のエロスの理解者みたいな顔で春画を語る姿がホント嫌だった。

エロスを感じたければ、伊賀まこのAVでも見てるわ、俺は。

なので、ツーリングが主目的で、春画展は「萩まで行くんだから、ついでに・・・」くらいの位置づけだったのだ。

・・・が、いいね、春画(笑)

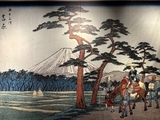

いや、エロスはやっぱり感じないんだけど、単純に「木版画の技術がすごい」・・・。肉筆のものもあるんだけど、浮世絵なのでほとんどが版画。

実は、春画を刷るスタッフに選ばれるのは、浮世絵業界の職人にとってはとても名誉なことだったそうな。技術力の高い者が春画制作の世界に呼ばれたそうだ。

そりゃそうだよね。この髪の毛のような細い線で刷られた陰毛、陰毛、また陰毛。すごい。よくこんな細い柔らかい線を木版画で表現できるな。当時の日本の木版画技術は間違いなく世界一だろうね。実際、見応えがある。良いもの見せてもらいましたわ。

そういう「世界一の技術で刷られた木版画作品」を楽しめるだけでも訪問した意味はあったが、それともうひとつ、当時の絵師が必死で考えた「エロいシチュエーション」を「バカやなあ~」と笑い飛ばす面白さ、これが良い。葛飾北斎の「喜能会之故真通」なんて女と「タコ(蛸)」のまぐわいやぞ(笑)

北斎、なんでこれをエロだと思った?あ、でも、今のエロ漫画の世界にも「触手物」ってジャンルがあるな。宇宙人などがタコのような触手でヒロインの身体を弄ぶという物。そういうのが大好きなエロ漫画ファンもたくさんいる。

そういう突飛な設定の日本のエロコンテンツを海外では「HENTAI(ヘンタイ)」と言うそうだが、そのルーツは春画だったんだな(笑)。江戸時代から脈々と続く日本人の HENTAI の血。いいねえ。

そういえば、浮世絵(春画)なんてどれも同じような絵ばかり・・・と思っている人も多そうだが、実は作家によって顔つきが全然違う。だからそれぞれの作家のファンがいる。漫画もそうだよな。アニメ絵みたいなのが好きな人もいれば、寺沢武一が描くTバックの姉ちゃんが好きな漫画ファンもいる。やっぱり HENTAI のルーツは春画や(笑)

ちなみに俺は北斎の描く女が一番好きである(笑)